「リアルタイムグラフィックスの数学」勉強ログ - 第3章値ノイズ

はじめに

「リアルタイムグラフィックスの数学」の第 3 章の値ノイズについての勉強ログです。

値ノイズの構成法

まずは 2 次元の値ノイズの構成法について見てみましょう。

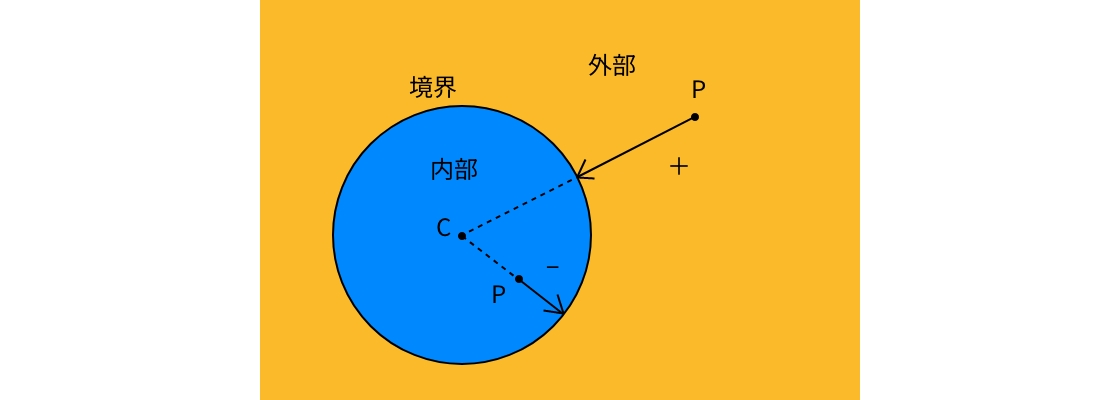

平面上の正方形の 4 つの頂点(格子点)を用いて、値ノイズを構成します。各格子点での乱数値、または乱数ベクトルを使って生成されるノイズを格子ノイズと呼びます。格子点の成分は整数になるようにします。点に対して床値を使って、を取り囲むマスの格子点は次の 4 つのベクトルで表します。

この格子点のハッシュ値を取得して、第 1 章でみた双線形補間を使用してでの値をつくります。このようにしてつくられたノイズ関数を値ノイズと呼びます。

2 次元の値ノイズの関数は次のようになります。

float vnoise21(vec2 p){

vec2 n = floor(p);

float[4] v;

for (int j = 0; j < 2; j ++){

for (int i = 0; i < 2; i++){

v[i+2*j] = hash21(n + vec2(i, j));

}

}

vec2 f = fract(p);

return mix(mix(v[0], v[1], f[0]), mix(v[2], v[3], f[0]), f[1]);

}for文で回している箇所は複雑なので、マスの 4 頂点のハッシュ値のv[]をそれぞれ見てみましょう。

vec2 n = floor(p);

v[0] = hash21(n);

v[1] = hash21(n + vec2(1.0, 0.0));

v[2] = hash21(n + vec2(0.0, 1.0));

v[3] = hash21(n + vec2(1.0, 1.0));先ほどの 4 つのベクトルと同様になっているのが確認できるかと思います。この格子点のハッシュ値を双線形補間して返してます。

return mix(mix(v[0], v[1], f[0]), mix(v[2], v[3], f[0]), f[1]);サンプルコードでは双線形補間とエルミート補間を比較しています。エルミート補間はsmoothstep(0, 1, x)と同じ関数であり、コードで表すと次のようになります。

f = f * f * (3.0 - 2.0 * f);比較してみると、エルミート補間の方がグラデーションが滑らかであることが分かるかと思います。

値ノイズを RGB カラーで色付け

問題 3.1 の値ノイズを RGB カラーで色付けしてみましょう。先ほど作成したvnoise21関数の引数に RGB の値を渡せるようにし、ハッシュ関数の中に加えます。

float vnoise21(vec2 p, float l) {

// ...

for (int j = 0; j < 2; j++) {

for (int i = 0; i < 2; i++) {

v[i + 2 * j] = hash21(n + l + vec2(i, j));

}

}

}新たに 3 次ベクトルを返すvnoise23関数を作成し、RGB を適当な値でvnoise21の引数に入れてみましょう。

vec3 vnoise23(vec2 p) {

return vec3(vnoise21(p, 14.0), vnoise21(p, 34.0), vnoise21(p, 64.0));

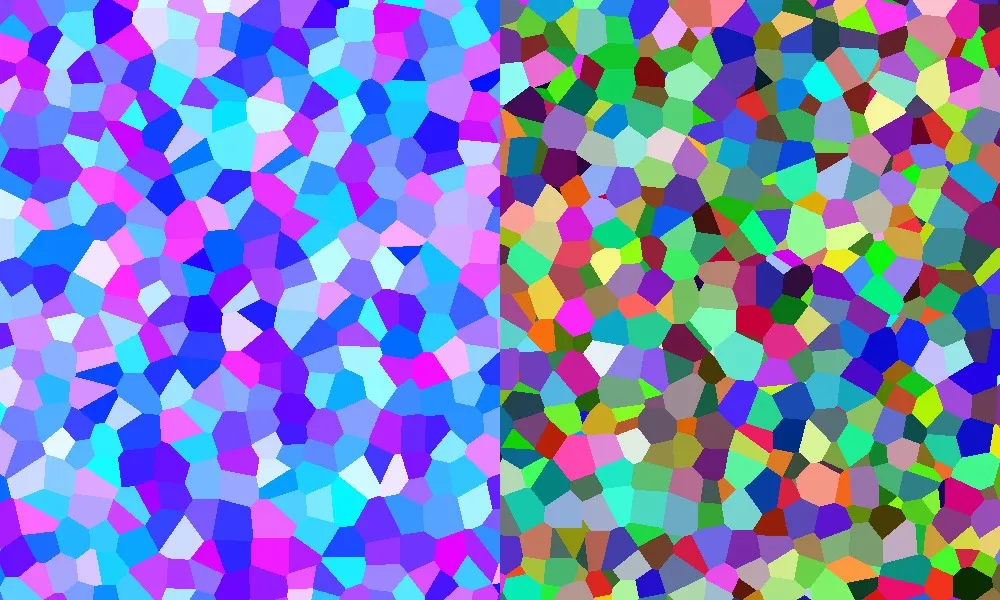

}このvnoise23関数を main 関数で使用すれば、値ノイズを RGB カラーで色付けすることができます。下図では、2 変数と 3 変数の値ノイズをエルミート補間した例になります。

グラデーションの滑らかさと微分

先ほど見たように双線形補間よりもエルミート補間の方が滑らかです。この節では微分を用いてなぜエルミート補間の方が滑らかであるかを確認します。

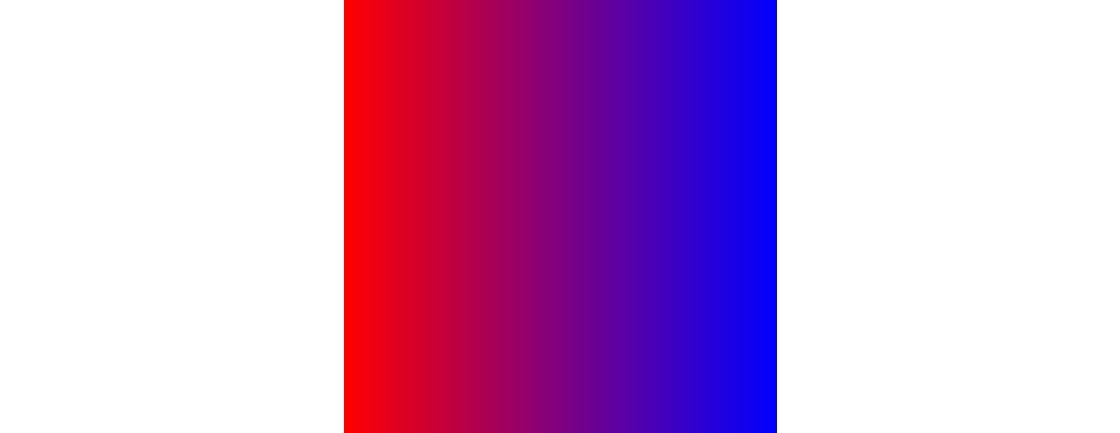

例として、3 つの数値 0.3,0.9,0.6 が与えられたときに、区画上で線形補間する関数とエルミート補間する関数を比較します。とすれば次のようになります。長くなるのでは途中式を省略しています。

これをグラフにすると下図になります。が赤でが青で表示されています。

このグラフよりはで折れ曲がっているのに対し、は滑らかにつながっていることが分かります。

この微分可能性について計算すると、はで傾きが変わり、左微分係数は 、右微分係数は なので、では微分可能ではありません。の場合の左微分係数と右微分係数は次のように計算すると、

のため左微分係数と右微分係数が一致するため微分可能であり、微分係数は 0 になります。エルミート補間関数は、微分係数が 0 となるように補間するので、つなぎ目は常に平らになります。

導関数

ある区間上の関数に対し、区間上のすべての点が微分可能であるとき、微分係数を対応させる関数は導関数と呼ばれと表記されます。導関数が存在し、それが連続となる関数は$C^1 級関数と呼ばれます。

エルミート補間関数で考えると、

となり、はでも連続であるので、は区画上の級関数であることが分かります。

5 次エルミート補間

に導関数が存在し、それが連続となる場合、は級関数と呼ばれます。を微分すると、

となり、でつながらないので、は級関数ではありません。

ここでを 3 次式のから、5 次式のに変更してみましょう。は次のようになります。

との計算は次のようになります。

とはでつながっているので、を級にすることができたのを確認できました。

このの滑らかさの異なるエルミート補間を、それぞれ3 次と5 次のエルミート補間と呼ぶことにします。

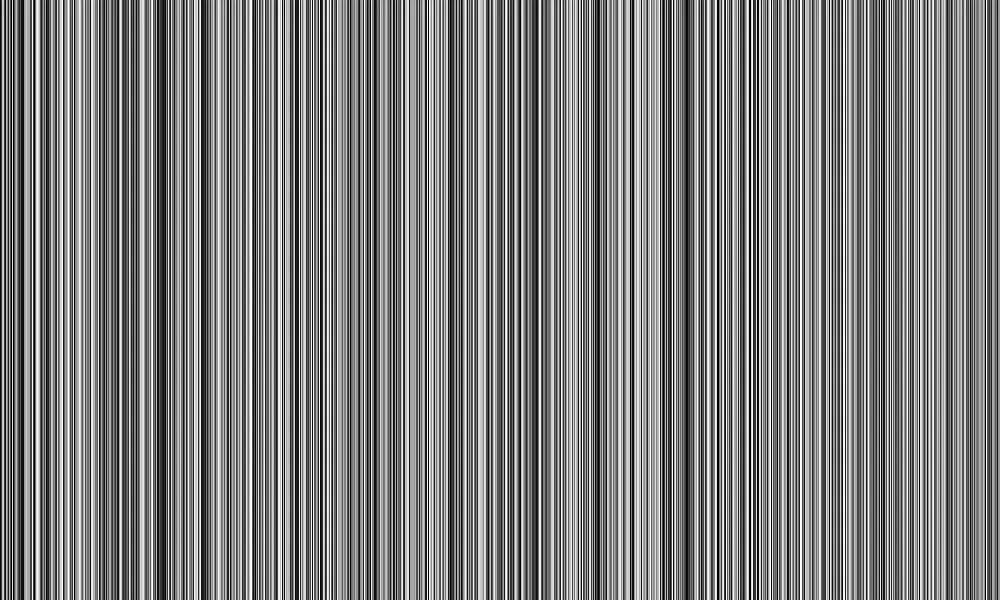

勾配の可視化

サンプルコード 3.3 では、この 3 次エルミート補間と 5 次エルミート補間の違いを数値微分を使って勾配を計算し、定数ベクトルとの内積を取ることで可視化しています。

まずは、数値微分による勾配を取得しているgrad関数のコードを見てみましょう。

// 数値微分による勾配の取得

vec2 grad(vec2 p) {

float eps = 0.001; // 微小な増分

return 0.5 * (vec2(

vnoise21(p + vec2(eps, 0.0)) - vnoise21(p - vec2(eps, 0.0)),

vnoise21(p + vec2(0.0, eps)) - vnoise21(p - vec2(0.0, eps))

)) / eps;

}微分係数の近似値は、コンピュータを使えば導関数を求めずとも直接計算することができます。

が級であるのなら、微分の定義より十分小さいをとれば、の近似値が得られます。

これを使って微分係数の近似値を求めることを数値微分と呼びます。上記の式は前方差分と呼び、後方差分は次の式になります。

さらに、前方差分と後方差分の平均値を中央差分と呼び、式は次のように定義されます。

grad関数では、x 方向は y 方向を固定してf(p+eps, p) - f(p-eps, p)を計算しています。y 方向も同様に x 方向を固定してf(p, p+eps) - f(p, p-eps)を計算しています。この値を微小な増分epsの 2 倍で割ることで、数値微分による勾配を取得しています。

最後に計算した勾配と、定数ベクトルとの内積を取ることで、勾配の可視化を行っています。

void main() {

// ...

fragColor.rgb = vec3(dot(vec2(1.0), grad(pos))); // 定数ベクトルとの内積

}内積(dot)の計算は下記のようになります。

dot(vec2(1.0), grad(pos))

= grad(pos).x * 1.0 + grad(pos).y * 1.0

= grad(pos).x + grad(pos).yこのように定数ベクトルとの内積をとることで、「勾配ベクトルを方向に射影」しています。

3 次エルミート補間と 5 次エルミート補間はvnoise21関数で使っています。下図はそれぞれの比較になり、級の 5 次エルミート補間の方が滑らかになるでしょう。

数値微分は一般に計算コストが高いので、高校で習うような普通の微分(解析微分)を使って導関数を求めたほうが描画を高速にできるでしょう。実装としては、問題 3.4 の解答のこちらを参考にして実装したい

次回リンク

後で詳しく調べるものリスト

-

多項式補間

多項式補間多項式補間 は、数値解析において、与えられたデータ群を多項式で内挿(補間)することである。言い換えれば、標本調査などで得たデータ群について、それらを正確に通る多項式を見つけることである。

Wikipedia -

勾配・ベクトル場の可視化の説明を詳しく調べる